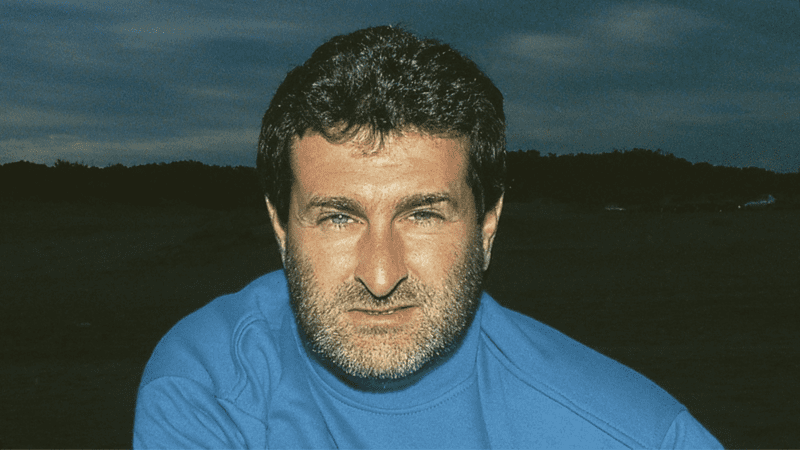

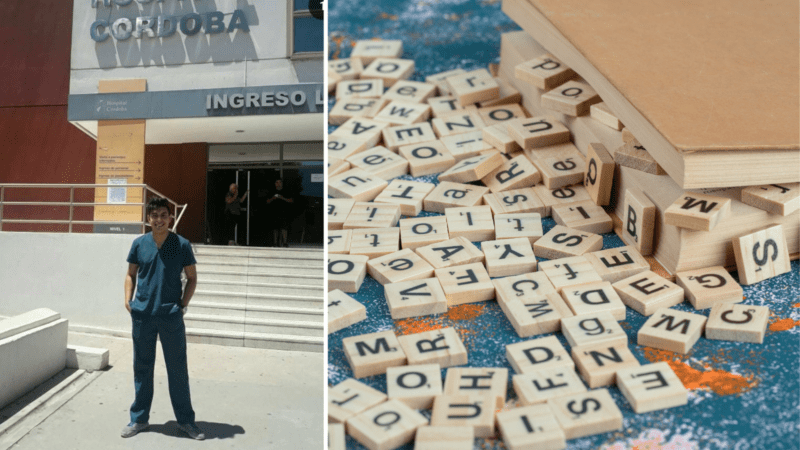

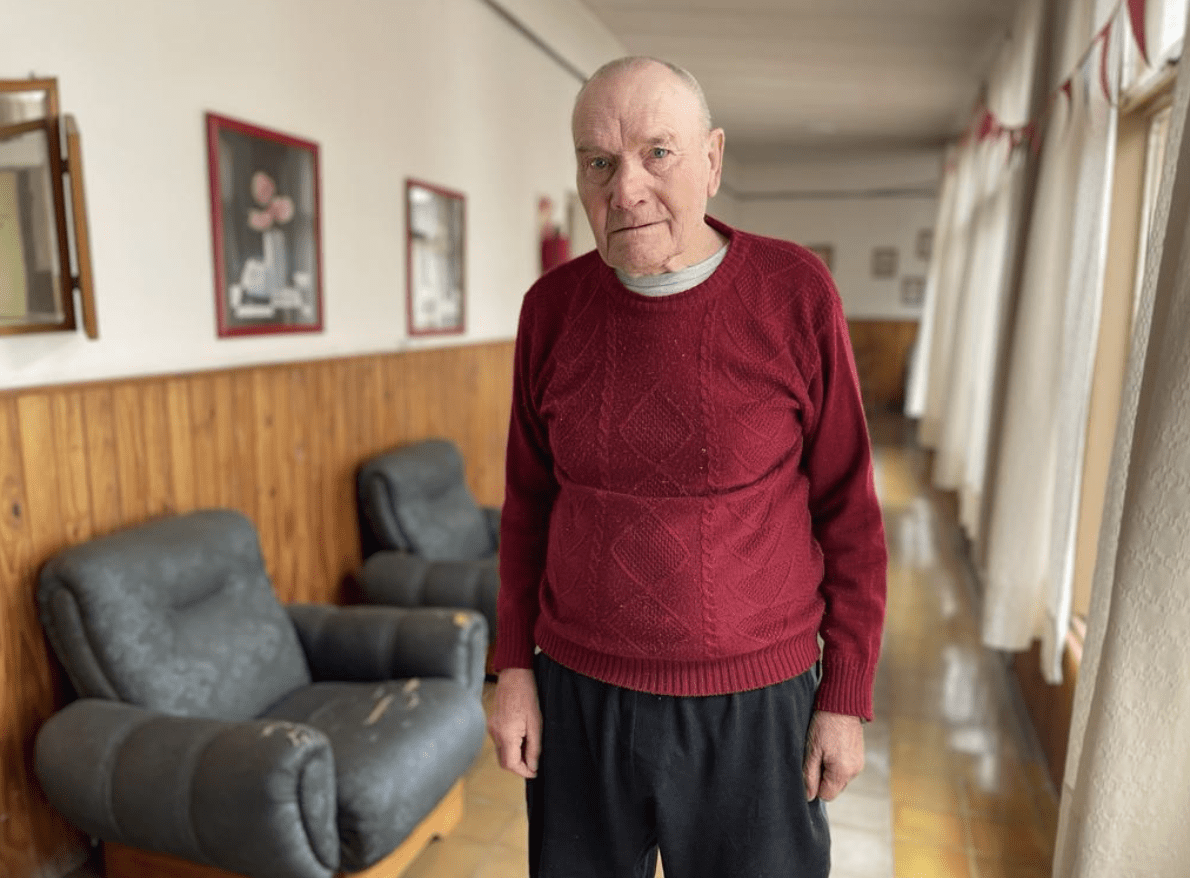

Pablo Alejandro Gaiser (49), es hoy médico nefrólogo. A los 19 años recibió un transplante renal que no sólo le dio vida, sino que le trajo mucha calidad de vida. Su madre, Ana María, fue la donante.

Con motivo del Día Mundial de Los Pacientes Trasplantados declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde LPN hablamos con Pablo para compartir su historia de vida.

*****

A los 17 años, lo que pensaban que era un cuadro respiratorio de tres semanas de duración, resultó ser una insuficiencia renal. En plena organización del viaje a Bariloche del último año de colegio, Pablo tuvo que frenar su vida por dos años hasta encontrar un donante.

«Esto me sorprendió porque fue muy rápido, en tres semanas pasé de tener una vida normal, rodeado de amigos, jodas, salidas y proyectos, a estar internado por dos años», cuenta el médico. Además de la espera y la incertidumbre de recibir el órgano, Pablo tenía que dializarse tres veces por día, lo que no era «poca cosa». Significaba estar conectado cuatro horas por día, más las horas previas y posteriores al proceso. «Cuando llegaba a mi casa directamente quedaba en la cama por el resto del día, es un tratamiento muy esclavo, hoy en día no es muy diferente».

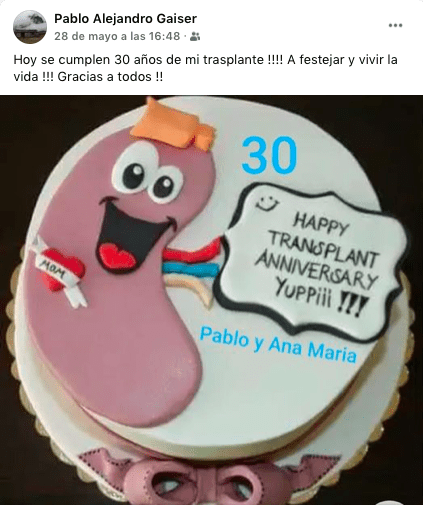

Toda la juventud, ambiciones y proyectos que tenía encima, frenados hace 32 años atrás, recuerda. Hasta que un 28 de mayo de 1991 «me trasplanté y me cambió la vida». «En esa época no era como ahora que la palabra trasplante estaba en boca de todos y que salía en todos los medios. Era un tratamiento raro, poco frecuente, se hacían muy poquitos en el país». De sus compañeros de diálisis, ninguno sobrevivió.

La tecnología y la medicina avanzaron, por lo que la esperanza de vida en los pacientes trasplantados y los que están en espera de órganos también se extendió. «Hace 30 años no había tanta experiencia con trasplantes, y la sobrevida de los injertos en general era mucho menor. La sobrevida promedio del trasplante es menor que 30 años».

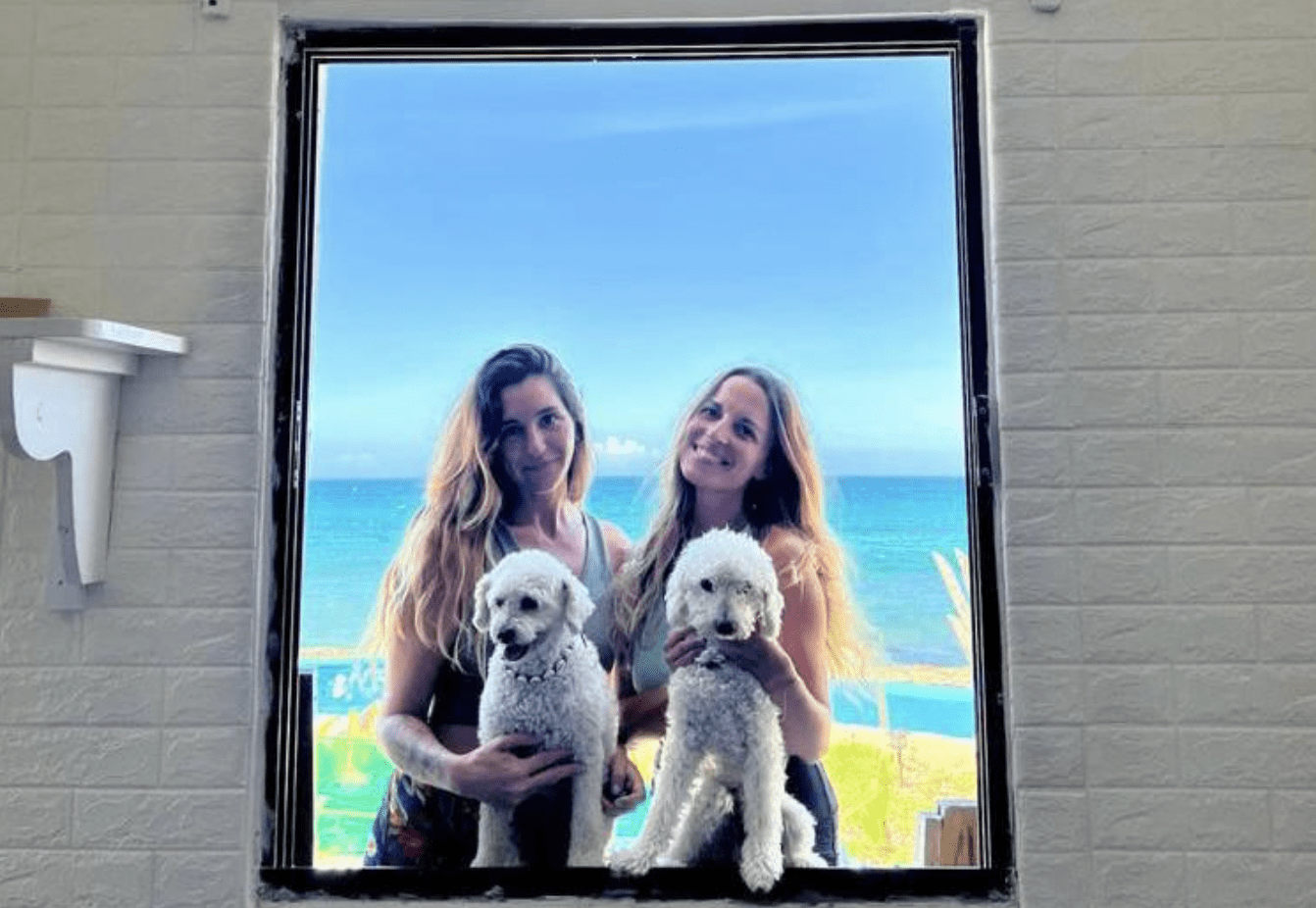

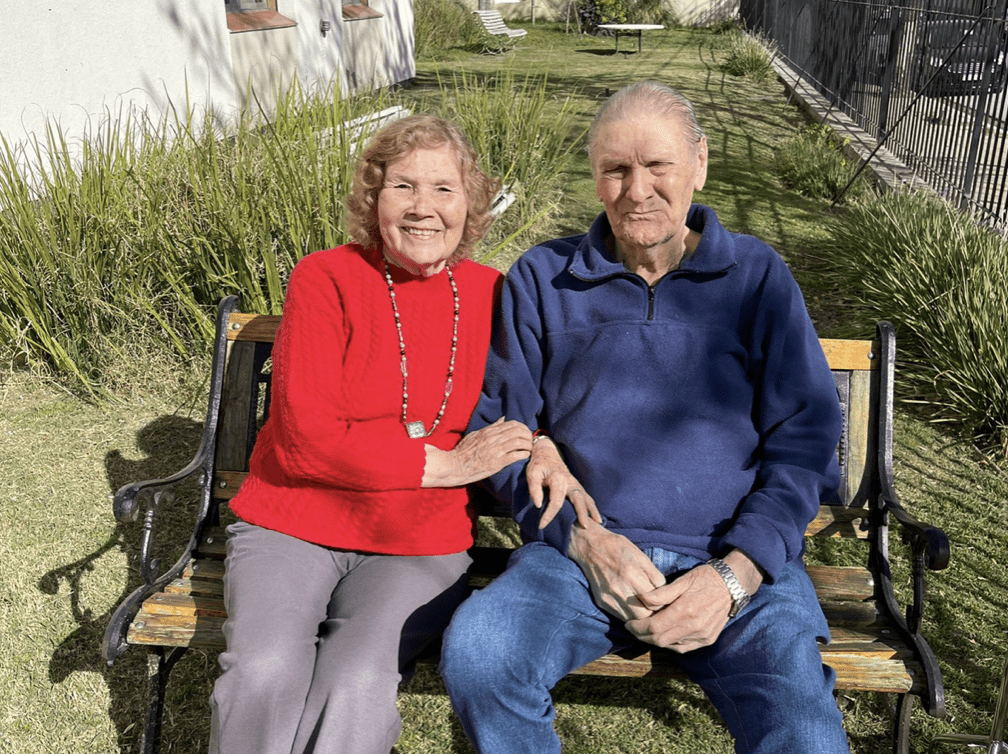

El médico nefrólogo dice que su madre le dio la vida dos veces: «cuando me dio a luz y cuando me dio el riñón». Fue Ana María quien resultó ser más compatible con Pablo, y quién resultó ser la donante. Entre sus padres, esos dos años de espera, fueron de estudios, de médicos y más médicos, para resolver quién de ellos le podría donar un riñón. Después de esa «eternidad e incertidumbre» esperando, Pablo no se imaginaba sentirse tan bien, y tampoco se imaginó hacer todo lo que hizo en su vida después del trasplante.

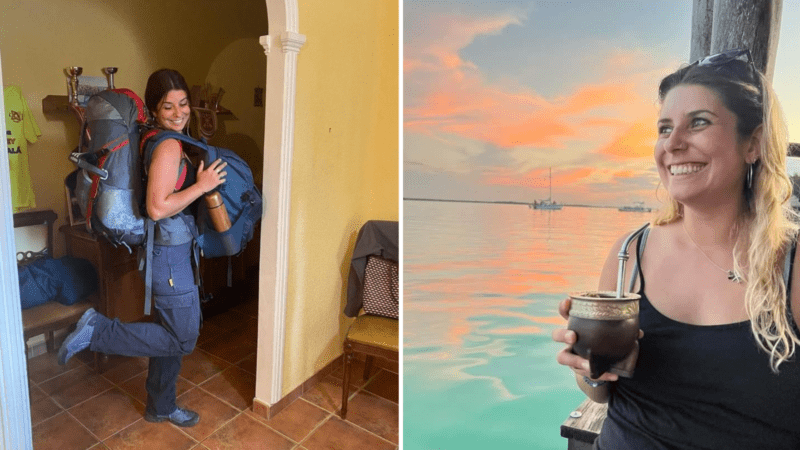

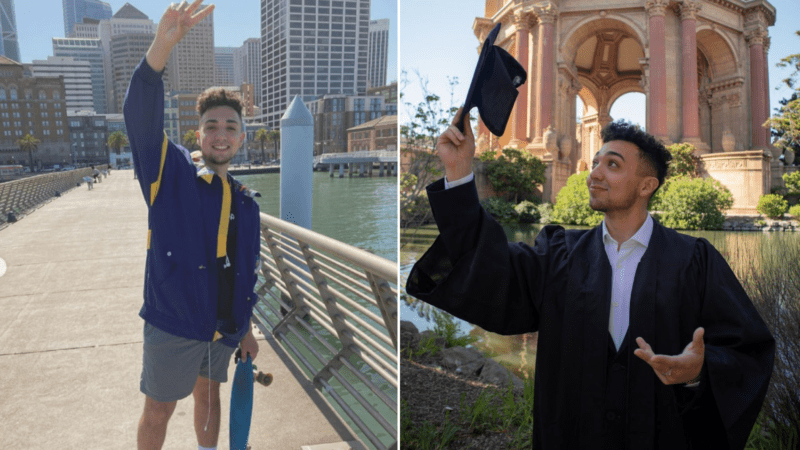

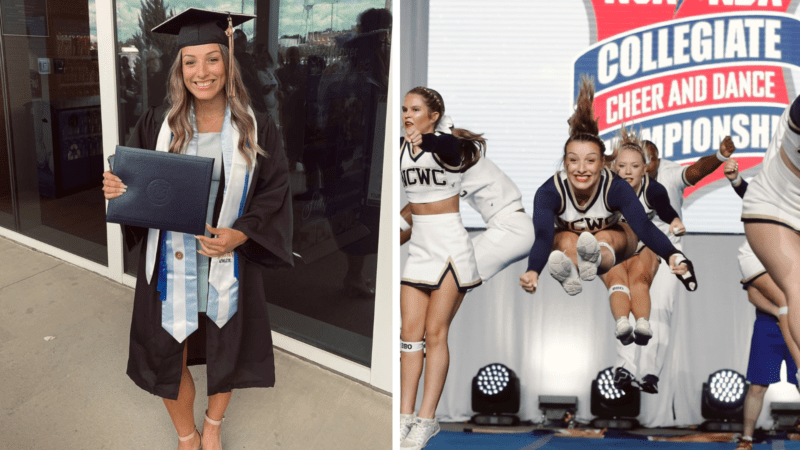

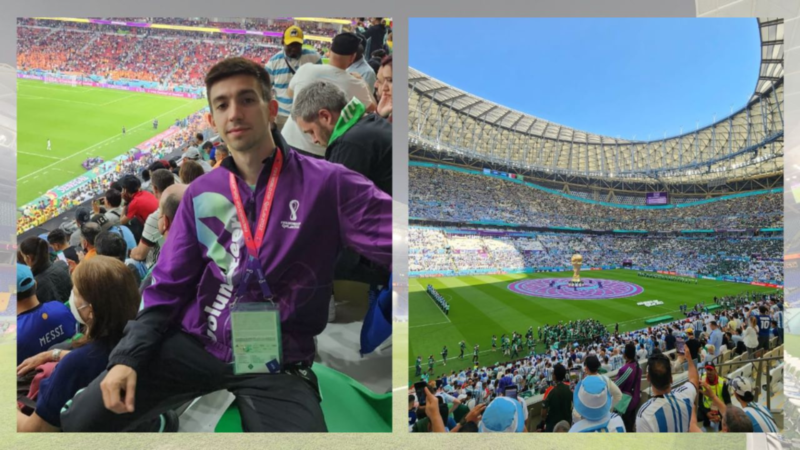

Se casó, formó una «hermosa» familia, tuvo dos hijos que son «la luz de sus días», estudió Medicina y Nefrología e hizo deportes de montaña, los cuales requieren de un muy buen estado de salud y físico. Hizo cumbre en tanta cantidad de montañas que ya no recuerda el número.

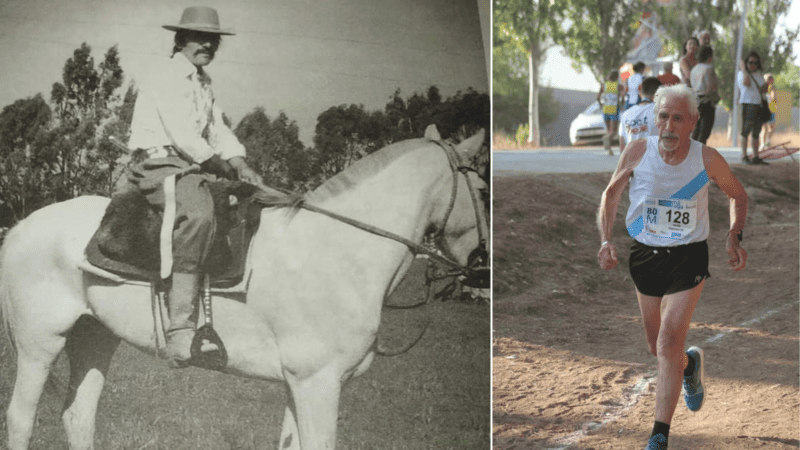

Llegó al Kilimanjaro, en África, llegó a la cima del Lanin en dos oportunidades y al volcán Domuyo, el pico más alto de Neuquén conocido como el «techo de la Patagonia», arribó al campamento base del Everest e hizo el Nevado del Acay en Salta. «Siempre me gustó correr, nadar, andar en bicicleta, he hecho dos o tres mini triatlones, todo esto en realidad para mantenerme en forma para lo que es mi pasión que son las montañas», señala el entrevistado en su día.

También te puede interesar leer: Dar VIDA. Día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos

Con la bandera de la Donación de Órganos hasta lo más alto

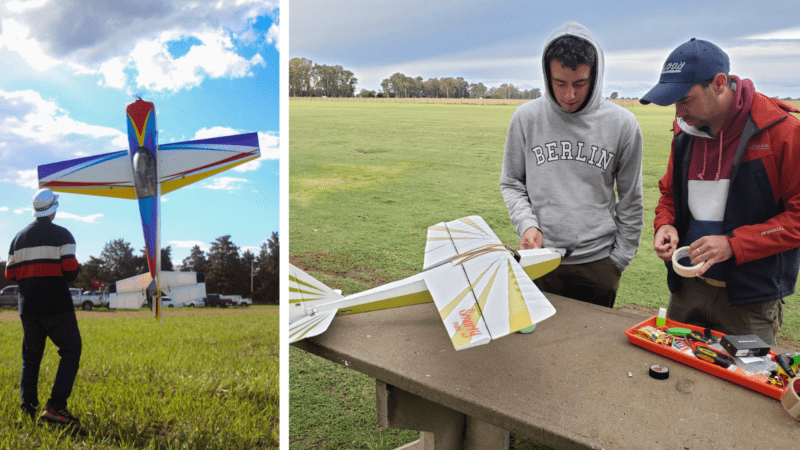

Con la Asociación Deportistas Trasplantados de la República Argentina (Adetra) y el INCUCAI, en el año 2013, participó en una travesía y escaló 5.700 metros al Cerro Acay, en Salta. Él y otro deportista trasplantado, en representación de Jujuy, lograron hacer flamear una bandera con la leyenda “Los trasplantados pudieron llegar: doná tus órganos” en la cumbre del cerro, en medio de una tormenta de nieve y con 10 grados bajo cero de temperatura.

El trasplante, además de sobrevivir, le dio calidad de vida, lo tiene muy claro. «Me permitió formar una familia, casarme, estudiar mi profesión y además me permitió mucha actividad física y poder conocer un montón de lugares de Argentina y algunos otros lugares del mundo».

Ley Justina

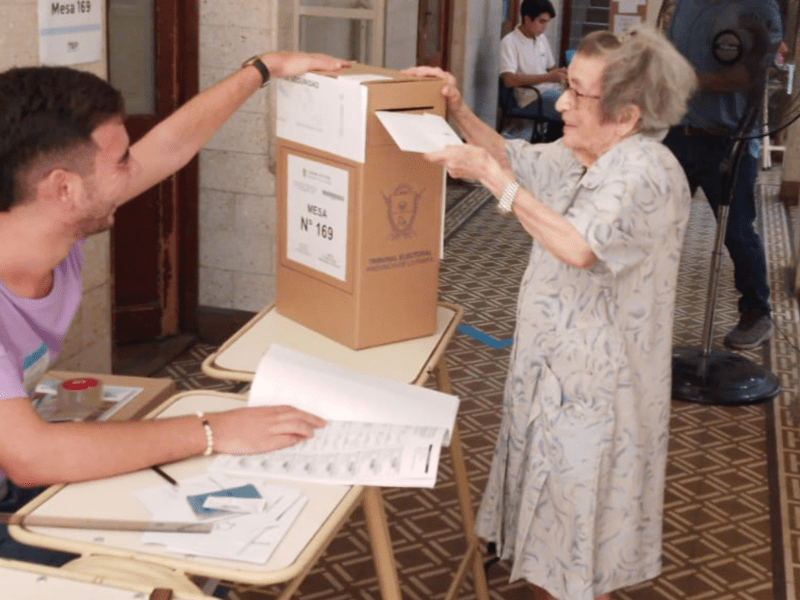

«Estoy totalmente de acuerdo con la ley. Pasaron varias leyes en la Argentina con respecto al trasplante de órganos. Una de las primeras leyes, establecía que el que quisiera ser donante tenía que ir por voluntad propia a expresarlo al registro civil y una vez hecho ese trámite, lo anotaban en el documento. Por lo tanto, el que no se tomaba el trabajo de ir y hacerlo, no era considerado donante. Después la ley cambió, y se estableció que todos éramos donantes salvo aquel que no quisiera y lo tenía que expresar en el registro civil. Pero, más allá de esto, la decisión final, en la práctica casi siempre la tomaba la familia. Nosotros hemos tenido casos de gente que era donante, y que en el momento, la familia decidía que no, y por ende, se perdía un donante. Ahora con la Ley Justina, se le informa a la familia que como todos somos donantes ante la ley, salvo que la persona se exprese en contra, somos todos donantes y se le informa directamente a la familia que se le van a retirar los órganos. Estamos hablando de un cadáver, no de un paciente, entonces no tiene ningún sentido que esos órganos se pudran en la tierra cuando esos órganos pueden ayudar y darle vida a mucha gente».

Vida en pandemia

Al trabajar en medicina, al igual que su pareja, Pablo tuvo que hacer alrededor de cuatro aislamientos obligatorios. «Estamos expuestos permanentemente» cuenta Gaiser. En diciembre tuvo Covid-19 y fue un «verdadero dolor de cabeza».

Entrena cuando puede, nada cuando se habilita la pileta, y anda en bicicleta cuando las 18 horas no se le avecinan, «el entrenar se hace en forma muy irregular, aunque obviamente suceden cosas mucho más graves como lo es la muerte de un montón de personas, y sobre todo que hay cada vez más muertes jóvenes con las nuevas cepas, por eso, no poder realizar un deporte, es lo de menos«, concluye.

También te puede interesar leer: Historias de Bomberas Voluntarias

La Pampa 2025

La Pampa 2025